プレスリリース

2025年9月25日

2025.9.25

湯之奥金山遺跡に戦国時代に造成された巨大斜面の痕跡を確認

〜武田信玄の北条攻めに新たな発見!金山衆の巨大斜面造成技術が歴史を動かした〜

1. 発表のポイント

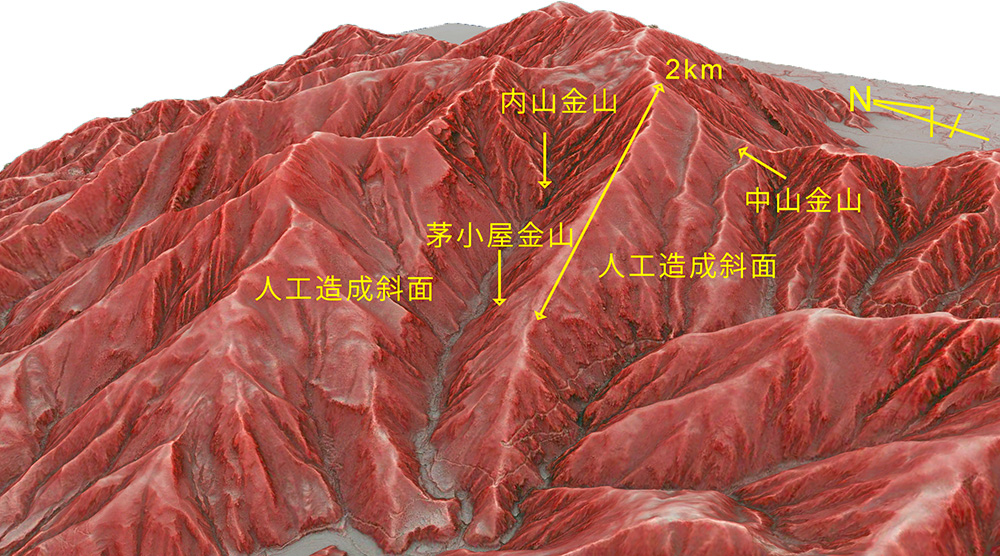

- 湯之奥金山遺跡の高精度赤色立体地図を作成し、国史跡に指定されている中山金山(16ヘクタール)の外に、同様の特徴の斜面がさらに広範囲(150ヘクタール、東西2 km、南北1.3 km、標高900 mから1,850 m)に及んでいることが確認された。この巨大斜面は、国史跡である中山金山(16ヘクタール)の地盤に相当する。

- この巨大斜面上に国史跡中山金山は存在する。そこから、斜面は中山金山遺跡造成の地盤として造成されたものであり、中山金山遺跡成立の15世紀後半の直前に形成した可能性が高い。

- 巨大斜面造成の技術は、元亀2年(1571年)の武田信玄による北条氏への駿河深沢城攻撃の際、30日あまりで深沢城の廓を掘崩すことに使われた可能性を示唆している。

- 江戸時代に開発された掘削坑道に関しても、新たな知見が得られる可能性が示唆された。

2. 概要

日本地球科学教育普及協会、甲斐黄金村・湯之奥金山博物館、アジア航測株式会社、合同会社加速キッチンらによる研究グループは山梨県南巨摩郡身延町の国史跡湯之奥金山全域の高精度赤色立体地図を作成し、戦国時代に形成された大規模斜面の存在を明らかにしました。

本調査研究は、公益財団法人科学技術広報財団が主体となり、新技術振興渡辺記念会の助成金によって実施されました。

論文情報

タイトル

湯之奥金山遺跡における赤色立体地図を使った戦国時代の人工地形の抽出と鉱山開発技術

著者

小俣珠乃・小松美鈴・千葉達朗・猪狩祥平・鈴木太郎・伊藤佳世・林忠誉・熊谷洸希・田中香津生・木戸ゆかり

雑誌名「情報地球学」第36巻、第3号、p53-63

3. 背景

3-1. 湯之奥金山について

湯之奥金山は山梨県峡南地域毛無山に存在する中山、内山、茅小屋金山の総称で、戦国時代から江戸時代にかけて最盛期を迎えた金山遺跡です。

図1. 湯之奥金山(身延山頂からみた景色)

山梨県毛無山中腹の標高1450mから1,750mにかけて存在する「天空の金山」とも言える湯之奥金山は、中山金山を中心として日本における山金(露頭掘り)の初源的形態を保っており、採鉱や精錬の遺物・遺構が集約されています。金山稼働時に働いていた金山衆の生活のあり方が理解できることから、現在、広さにして16ヘクタールが国史跡として指定されています。

稼働時期に関しては、15世紀(1400年代)から人が入り、採掘が始まったと考えられています。特に、湯之奥金山周辺の権力者として古文書上の記録として残っているのは、戦国大名・武田信玄が収める甲斐国において,身延周辺の河内領と呼ばれる一帯を治めた穴山信友・信君(のぶただ)親子です。武田信虎・信玄もまた親子二代にわたって鉱山開発に力を入れたことはよく知られます。

戦国時代には甲斐(現在の山梨県)独自の領国貨幣「甲州金」と呼ばれる貨幣制度が構築されました。この「甲州金」は、武田一族滅亡後、江戸時代になってからも幕府の貨幣制度と共存する形で製造流通が特許された、地方貨幣としては類稀な存在です。湯之奥金山はこの「甲州金」を産出した代表的金山の1つと考えられています。

3-2. 地質学的背景

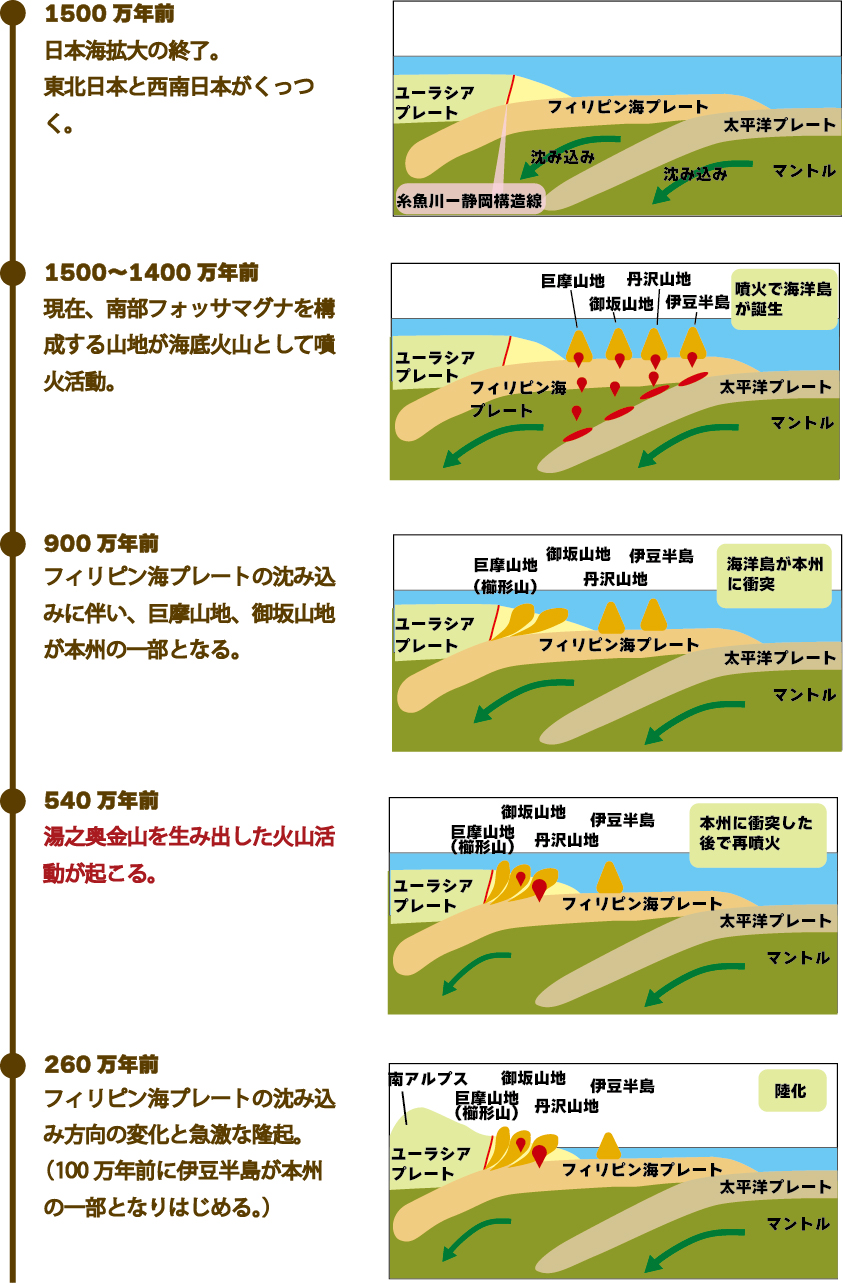

湯之奥金山は御坂山地の一角にあり、地質学的に御坂山地と巨摩産地、丹沢山地と合わせて南部フォッサマグナと呼ばれます。

図2. 南部フォッサマグナ (赤で囲まれた地域)

これらの山地は、元々は海山であったものが、フィリピン海プレートによるユーラシアプレートへの沈み込みの際、沈み込めなかった部分が本州の一部となったもので、伊豆半島を含むこの南部フォッサマグナ地域には、金をはじめとする金属鉱床が数多く存在します。

山梨県から静岡県にかけて分布している巨摩山地、御坂山地、丹沢山地、伊豆半島は、元々、現代に例えると伊豆七島のような火山噴火により誕生した海山です。

御坂山地が誕生したのは今から1400万年前です。当時、深海底の海山であった御坂山地は、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込むことに伴って北へ移動し、900万年前に本州の一部となりました。その後、540万年前に再び火山活動があり、その時に湯之奥金山を構成する金鉱脈ができました。

540万年前の御坂山地はまだ陸化していませんでしたが、300万年前に、フィリピン海プレートの沈み込み方向が、それまでの北方向から北西方向へ変化し、東北地方を中心に日本列島の隆起速度が上昇し、御坂山地も260万年前には陸化したと考えられています。つまり540万年前の湯之奥金山はまだ地下深くにあり、地表に比べると高温高圧の環境下で形成したと考えられます。

図3. 湯之奥金山形成に関するプレート断面図

3-3. 赤色立体地図作成の経緯

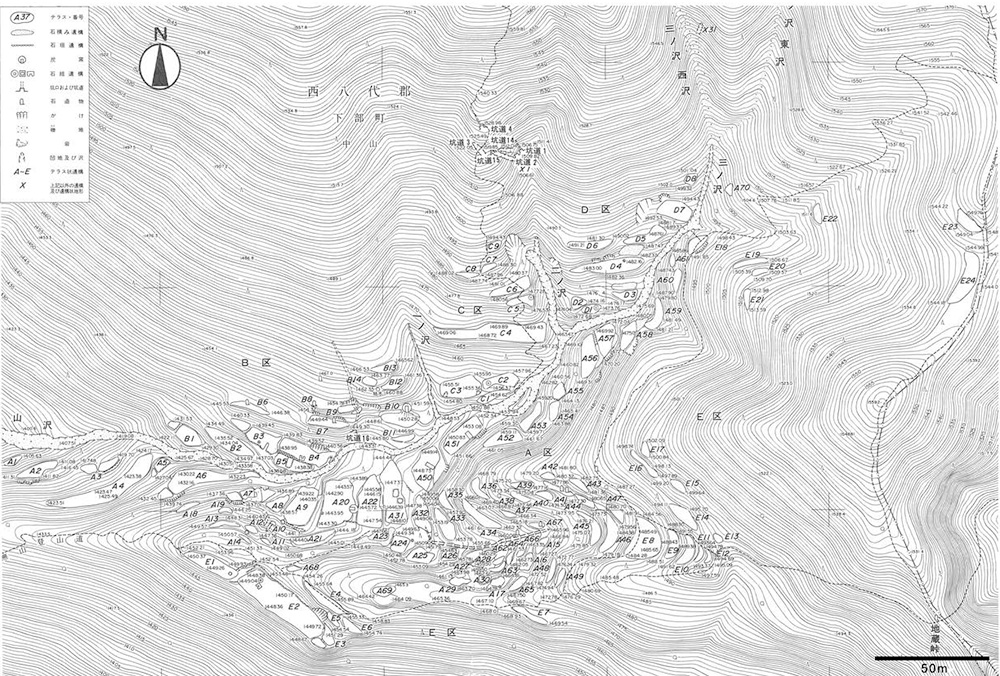

湯之奥金山では、1989年から1991年にかけて、考古学、地質、古文書、民俗、石造物、鉱山技術史等多分野にわたる総合学術調査が実施され、調査報告書が1992年に出版されました。この時、人による測量が実施され、詳細なアナログ測量地図が作成されました。

一方、日本では1995年に発生した阪神淡路大震災をきっかけとして地理情報のデジタル化(GIS:地理情報システムは)への本格的な取り組みが開始し、同時にDEM(数値標高モデル:Digital Elevation Model)の発展がありました。特に航空測量の発展に伴い取得可能となった高精度のDEMデータの情報が生かされているのが、2002年に発明された赤色立体地図です。

等高線地図の場合、特定の高度と一致した地点の位置が線として示される方式で、大多数の地点は等高線と等高線の間の白い部分となり、その間の情報は白部分として知ることができません。一方で、赤色立体地図は、これらの欠点を補う過程で発明に至ったものであり、DEMデータの精度を活かし、標高差と微地形を一目で判別することが可能です。

今回、湯之奥金山周辺の高精度赤色立体地図を作成し、1988年から1989年にかけて実施された調査時に作成された測量地図を参考にしながら地形判別を行いました。

4. 成果

今回、メッシュサイズ25 cmの湯之奥金山地域の赤色立体地図を作成しました。

赤色立体地図の作成にあたり、既往の航空レーザ測量成果を基にして赤色立体地図を作成しました。使用した航空測量データは第1表の通りです。

| 番号 | 資料名 | 計測期間 | メッシュサイズ | 管理者 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | H21大規模崩壊地対策 航空レーザー計測 その3業務 |

2009/10/21〜 2009/03/12 |

0.25m, 0.5m | 国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所 |

| 2 | 下部川外 測量業務委託 |

2020/12/15〜 2020/12/15 |

0.25m, 0.5m | 山梨県 峡南建設事務所 |

| 3 | 令和3年度静岡県東部 航空レーザー測量 業務委託 |

2021/08/05〜 2021/11/11 |

0.25m, 0.5m | 静岡県庁 交通基盤部 |

| 4 | R4常葉川外測量 業務委託 |

2022/09/11〜 2022/09/20 |

0.25m, 0.5m | 山梨県 峡南建設事務所 |

| 5 | R3関東地方整備局管内 河川航空レーザー 測量業務 |

2021/07/16〜 2021/12/24 |

0.5m | 国土交通省 関東地方整備局 富士川砂防事務所 |

第1表 使用した航空測量データの諸元

赤色立体地図では尾根は白く、谷は黒く示され、微地形については、傾斜が緩やかであれば白く、傾斜が急峻になれば赤く示されます。

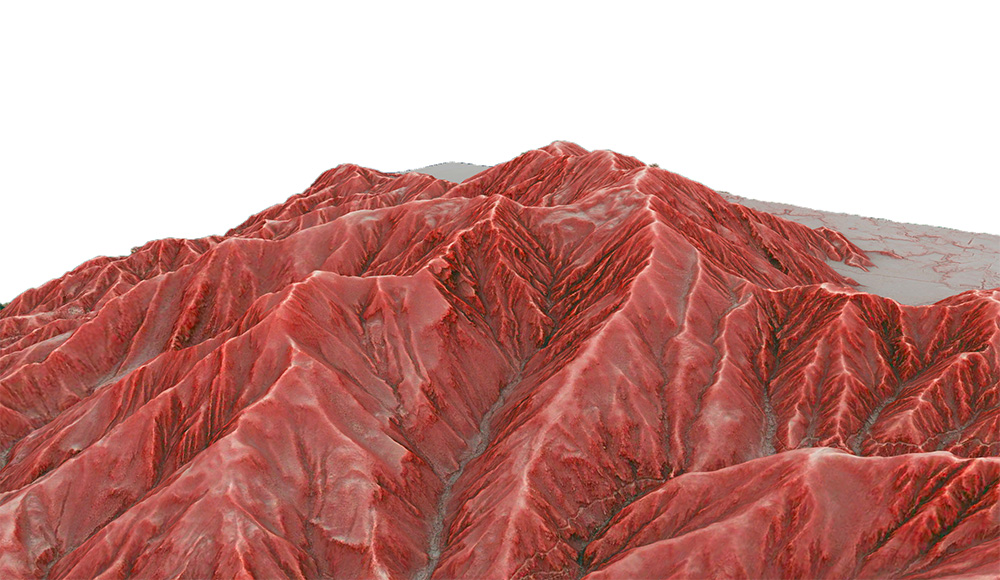

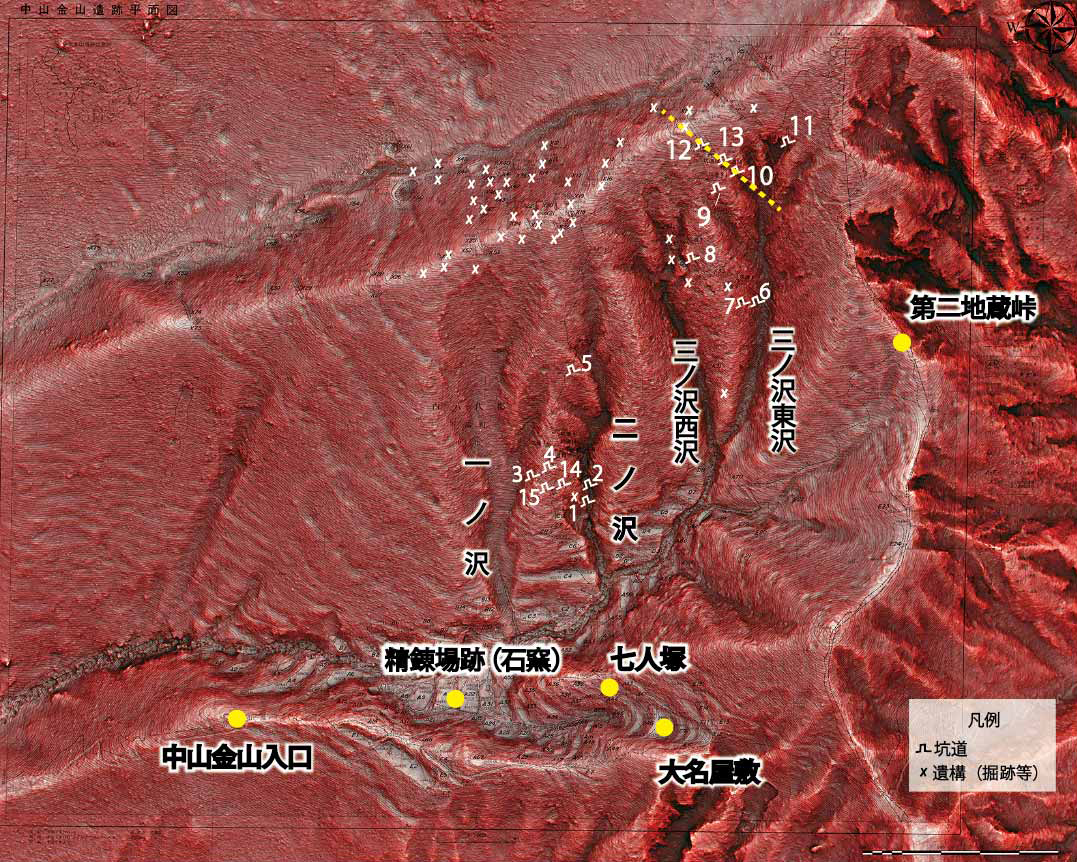

湯之奥金山一帯は風化しやすい凝灰岩という地層で構成されているものの、中山金山を構成する斜面一帯は、南や東の沢と比較すると、斜面全体に微地形の斜度を反映する暗い色がほとんど見られません。つまり、この斜面は、風化などで侵食されたような微地形の凹凸が見られない斜面であり、その理由は、凹凸が滑らかになるように人工的に造成された斜面であるためと考えられます。

現在、国史跡として指定されている地域は、この人工斜面の上にテラスと呼ばれる平面地形で構成されていることから、人工斜面はテラスよりも前の時点で形成していることがわかります。テラスに残る陶器のかけらのうち一番古いものが15世紀後半のものであることから、斜面の形成もこの時代であることが強く示唆されます。

中山金山の北にある、茅小屋・内山金山付近の斜面にも大規模な人工造成による斜面が確認されました。この斜面に関しても戦国時代に造成された可能性は十分にありますが、斜面造成の時代確定については、さらなる検討や安全面の対処を含めた準備の上での現地調査が必要です。

図4. 湯之奥金山の平面赤色立体地図(25cm精度)

図5. 1989年から1991年の総合調査時に作成された測量図

図6. 4図と5図の重ね合わせ

図7. 湯之奥金山の3D赤色立体地図。西方向から見た場合。(50cm精度)

(中山金山、25cm精度)

5. 斜面造成技術と金山衆

甲斐国において、湯之奥金山をはじめとする金山を経営する山師の集団は金山衆と呼ばれました。1992年に発表された湯之奥金山総合学術調査報告書の記述では、元亀2年(1571年)の武田信玄による北条氏への駿河深沢城攻撃に参加した中山の金山衆10人に対し、武田氏が褒美として籾子150俵を与えたという印判状が残されています。この深沢城攻めでは、「元亀2年正月廿日(1月20日)の北条氏政書状の情報も含めると、武田方が黒川金山および中山金山の金山衆を使い、深沢城を昼夜含めて30日あまり攻撃して、本城廓の外張まで掘崩してしまった」とあります。

本研究の調査結果は、湯之奥金山の金山衆による大規模な斜面造成技術が深沢城攻めに用いられた可能性を示唆します。

6. 江戸時代の掘削坑道と当時の技術

日本における金山開発は長い歴史を持つものの、明治時代に近代地質学と呼ばれる学問系統が西洋から日本に導入されるより前の鉱山開発技術に関する実像は詳細にはわかっていません。中山金山には戦国時代以外にも江戸時代天明年間に開発された坑道(坑道番号:9,10,11,12,13)が存在し、記録上は天明8年(1788年)に、大規模に金山開発をしてこれらの坑道を掘ったものの、金が出なかったとされています。

本調査では、坑道9および12において放射線計測器raidacodeで計測したところ、鉱脈直下と見られる場所で214Pbおよび214Bi由来と見られる0.08〜0.14μSv/hの放射線量が計測されました。これらの放射線は温泉地域によく見られるものであり、熱水鉱床の生成に関連して重金属と共に沈殿した元素を源にしている可能性が示唆されます。

坑道番号:9,10,11,12,13の掘削状況を見ると、金山の多い南部フォッサマグナ地域において、ほぼ現在の地質学の概念通りに掘削された坑道である上に、坑道9および12には温泉地域に見られるのと同じような放射性元素が濃集され、坑道によっては枝坑も掘られており、全く金が産出しない割には掘削坑道の数が多すぎると言えるほど存在します。

この坑道が掘削された天明年間は、当時鉱山開発にも力を入れていた江戸幕府老中田沼意次時代の終わりごろで、天明2年(1782年)の凶作に加え、天明3年に浅間山が噴火し、天明8年まで日本国内全体で大飢饉の起こった時代です。当時の社会情勢を考えると、金が産出しないという判断に関しては、ある程度は金は出たものの目標ほどの金が産出しなかったか、田沼意次失脚後の江戸幕府の政策転換により採算が合わなくなったかなどの可能性も視野に入れて検討し、坑道内の地層分布と当時の状況をより詳細に理解することで新たな知見を得ることができる可能性が示唆されます。

7. おわりに

今回、高精度赤色立体地図を作成したことで、湯之奥金山で戦国時代に造成された巨大斜面が確認されました。また、茅小屋・内山金山周辺でも人工造成斜面の可能性が示唆される斜面が確認できました。それ以外にも、古道や未記載の掘削の痕跡なども確認できており、まずは、これらについてさらなる調査を実施することで、当時の鉱山開発技術の実像が解明され、戦国時代の日本人像をより深く知る手掛かりになることが期待されます。

研究は、1989年から1991年に実施された湯之奥金山遺跡学術的総合調査、地図の高度化と2002年の赤色立体地図の発明、2010年の深海底掘削を契機とした海底熱水鉱床形成過程の解明と証明、2018年の身延地域の1/5万地質図刊行、長きにわたるプレートテクトニクス理論に基づく日本列島および南部フォッサマグナ形成の解明、2017年のフィリピン海プレートの動きによる300万年前からの日本列島東西短縮地殻変動など、これらの研究成果を含む日本で生み出された研究成果や技術開発成果を踏まえて検討がなされました。

日本列島をとりまくプレートテクトニクスの営みが、湯之奥金山をはじめとする金山を生み出し、そこで行われた金山開発が、かつて日本の歴史を動かした時がありました。

湯之奥金山は地球の歴史と日本の歴史、いわば、ジオと日本史のダイナミズムが凝縮された「歴史の交差点」とも言えるでしょう。本研究成果が、学術調査および公共性の高い持続可能なツーリズムの発展や地域社会に貢献されることを願っています。

今回、赤色立体地図作成にあたり、山梨県峡南建設事務所、国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所で実施した航空レーザー測量データを提供いただきました。また、静岡県庁交通基盤部が実施した航空レーザー測量データはG空間で公開されているデータを使用させていただきました。

この場をお借りして御礼申し上げます。

本件の問い合わせ先

本研究内容について

日本地球科学教育普及協会

代表理事 小俣珠乃

E-mail: info[at]geokatz.com

湯之奥金山全般について

甲斐国黄金村・湯之奥金山博物館

電話番号:0556-36-0015

赤色立体地図全般について

アジア航測株式会社

先端技術研究所 千葉研究室

千葉達朗

E-mail: ta.chiba[at]ajiko.co.jp

坑道の放射線計測について

合同会社加速キッチン

代表社員 田中香津生

E-mail: info[at]accel-kitchen.com

本調査の概要について

公益財団法人科学技術広報財団

E-Mail: hsaito[at]pcost.or.jp

[at]は@に置き換えてください。